-5- 伝統は革新の積み重ねで生まれる

この地に生きる人の声に耳を傾ける

「もう一つの道」

遠くにあるもの、多くの人間が集まる場所が輝き、そこで競い勝つこと、人より優れていることで「幸せ」と感じる人の心理。

霧島でも、もっと効率よく、もっと便利にと都市化をめざし、この地に生きる人たちが連綿と紡いできた「在来の文化」は軽んじられ、特にその地域独自の生活文化・食文化は失われつつある。この地に生まれた子どもも都市社会の一員となるべく、経済発展をめざす道への教育を受けてきた。

しかし、時代は行き詰まり、都会も農村も家庭や個人も孤立し、その地で生きる喜びを感じにくくなった。失ったものは取り戻すことはできないが、もう一度自分の足元にあるものを見つめなおすことはできないか。改めて丁寧に見つめることで、「もう一つの道」を探していきたい。

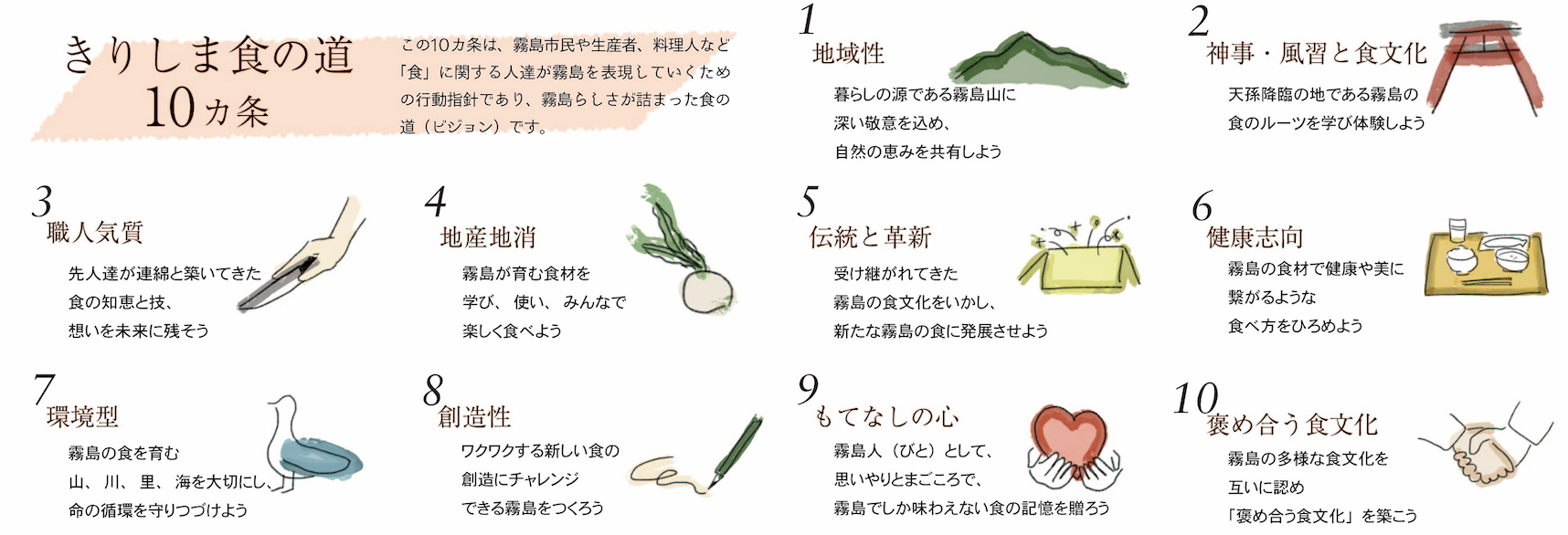

このブログでは生きる源である食を中心に置き、「きりしま食の道10カ条」のテーマごとに、霧島に生きる人々の声に耳を傾け、その学びの中から、今を生きる私たちの拠りどころを見つけていきたい。

今回は、「きりしま食の道10カ条」の第5条である「受け継がれてきた霧島の食文化をいかし新たな霧島の食に発展させよう」をテーマに考える。

【目次】

・インタビュー 「伝統は革新の積み重ねで生まれる」 植山吉将さん

・霧島の食と器 「つきあげすもじ」を国分焼の大皿に盛る

きりしま食の道 第5条

−受け継がれてきた霧島の食文化をいかし新たな霧島の食に発展させよう−

「伝統は革新の積み重ねで生まれる」

植山吉将さん(隼人町)

取材・文 千葉しのぶ

鹿児島の食文化を語るうえで欠かすことのできない食材のひとつが「さつま揚げ」。地元では「つけあげ」とか「つきあげ」とよばれ、そのままおかずとして、散らし寿司や炒め物の具材、子どものおやつや大人の酒の肴としても絶大な人気がある。

県内には、各地にさつま揚げ業者があり、それぞれに、魚種はもとより加える地酒と呼ばれる灰持酒、豆腐、さつまいもでんぷん、調味料の加減があり、まさに地元ならではの味になる。霧島市内にも数軒の専門店があるが、令和元年、その中の老舗店で新しい郷土料理が誕生した。その名も「つきあげすもじ」。鹿児島の郷土料理「さつますもじ(鹿児島風ちらし寿司)」を「さつま揚げ」の中に入れた、だれもが想像さえもしえなかった異色なコラボレーションだ。開発した植山吉将さんは「郷土料理」×「郷土料理」、「ポケットサイズの郷土料理」とその魅力を、更に魅力ある表現で伝えている。是非、植山さんにお話を聞きたい、そんな気持ちで国道10号線沿いにある「植山かまぼこ店」を訪ねた。

仕込む姿

清潔感あふれる店内の奥、製造室には大きな石臼が鎮座。昭和49年製のこの石臼は、まるで4代続くこの店の歴史を物語っているように存在感を放っている。奥のフライヤーで、黙々と「つきあげすもじ」を揚げているのが植山さん。店に代々伝わる「店主自らが仕込む」姿だった。すでに人気商品になっている「すもじの素」をすし飯に混ぜ込み丁寧に丸め、イトヨリダイとスケトウダラのすり身に包み込み、熱した油に投入している。

つきあげすもじ

油の温度は175℃、シューと泡を立てていったん沈み、薄いきつね色で浮かんでくる。次第に全体がぷーっと膨れ、つやつやの揚げ色となってくる。植山さんの手元は常に動き続け、頃合いを見計らい手早くバットに上げると、げんこつ大のまん丸の「つきあげすもじ」は温度の変化で生地の表面に細かなしわを作り、見ている者の食欲を一層かきたてる。

優しい味付け

「揚げたてを食べてみてください」勧められて、ひと口ほおばると、まだ湯気が立つあつあつの「つきあげ」の中からすもじが顔を出す。「つきあげ」は魚の力強い風味と弾力ある食感、塩味も甘みも鹿児島人好み。中のすもじは椎茸・たけのこ、ごぼう、さつま揚げ、かまぼこが細かく刻まれ、炒り卵も入って、とがりのない優しい味付けだ。

なぜ、この商品が生まれたのか、そして植山さんはどんな人なのか、興味は一層深まった。

嫌いだった「ふるさと」

植山さんは昭和53年生まれの42歳、子どものころから活発な少年。野球やバレーボールに休みの日は近くの海で釣りに熱中するとともに勉強も大好き。高校は鹿児島市内の有名進学高に通う。しかし次第に、人生の目標が見えない日々を過ごし始める。「地元は嫌い」だったという植山さん。そんな中、一念発起し、20歳で上京し調査会社に勤めることになる。過酷な勤務、仕事柄失敗の許されない環境の中、寝る時間も削るような日々の中で、心の中にうかんでくるのは不思議と「嫌い」だったはずのふるさと。「だんだん心の中の桜島が大きくなっていった」と植山さん。

そんな中、実家から一本の電話が飛び込んできた。

4代目社長の革新

「たたむからね」と、母からの電話。80年つづく店を閉めるという。売り上げの減少、区画整理が進み、まち全体の活気が失われていくこともあり先行きの見えない経営に区切りをつけるという。

「ちょっと待って」思わず出た植山さんの、この言葉によってその後の人生が変わった。数か月後には、退職し新婚の美穂さんと共に6年ぶりに実家に帰り4代目社長に就任する。しかし、その後も経営をとりまく環境は変わらない。東京との時間の流れの違い、古参職人との軋轢、メニュー表さえない店内。両親や従業員とぶつかる日々が続いた。「伝統だけで商売するのではなく、お客さんの立場になりお客さんが求めるものを売る努力をし、変わっていかなければならないと思った」植山さんはそのころを振り返る。たどり着いたのは「不易流行」。本質的なものを忘れない中にも、新しい変化を取り入れること。まずはお客さんが買いやすいようにメニュー表を掲げ、次第に新メニューを加え、2種類だったメニューを13種までに増やしていった。

「三方よし」の実践

孤軍奮闘する中、支えてくれた存在が二つあった。一つは商工会青年部。

帰郷後、すぐに霧島市商工会青年部隼人支部に入った。初めて地元の港まつりに出店した日のことが忘れられない。初めてのことで戸惑う植山さんのつきあげをみんなで一緒に声を張り上げて売ってくれた。その心意気に打たれた。自分の商売と同じように仲間を励まし支えてくれる、その存在を感じたとき、売り手と買い手が満足するだけでなく、社会に貢献してこそ良い商売ではないかという「三方よし」の実践を志した。

かまぼこ屋の女将

そしてもう一つが妻の美穂さんの存在だ。

植山さんと美穂さんは東京で出会った。結婚が決まっても「まさかかまぼこ屋の女将になるとは想像もしていなかった」と美穂さん。「ここで生きてゆく覚悟ができたのは子どもが生まれてからかな」とほほ笑む。鹿児島出身だが、地域独特の方言がわからず苦労したこともあったが、近所の人たちやお客さんの表裏ない正直な人柄に触れるたび、「ここの人になった」と感じている。常連客の中には、季節ごとに違う魚種の違いを言い当て、ときには苦言も呈してくれることもある。しかし、そのお客さんの「美味しかった」との言葉に新たな勇気をもらい、ここで育ててもらっていると実感できるようになった。「すもじの素」も美穂さんのアイデアから。植山さんのお母さんや地元の方に何回も試食してもらい、半年かけて作り上げた。味の基本は「地元の人が美味しい味」。真空パックになった商品は口コミで広がり、今は定番商品に。そしてこれが「つきあげすもじ」につながっていく。

ポケットサイズの郷土料理

「つきあげすもじ」の開発のきっかけは、霧島ガストロノミー推進協議会の募集した「霧島つつみ」。霧島産の食材を使い「つつむ」料理を考えたとき、浮かんだキーワードは「郷土料理」×「郷土料理」。何かをつきあげで包もうと考えた。わかめごはんに炊き込みご飯と試作してみたものの、しっくりこない。つきあげの濃厚な旨みや食感に負けず、味のコントラストが楽しめるものをと考えたとき最後に残ったのが「すもじ」だった。ここでも、「地元の人の味覚が基本」と、「おいしい」と言ってくれるまで試作を重ねた。令和元年5月1日販売を開始、直後より「ランチの集まりに」「子どものクラブ活動の差し入れに」「お土産に」「山登りの栄養補給に」とまさに「ポケットサイズの郷土料理」は瞬く間に人気商品となった。

植山さんの道

創業95年の老舗を受け継ぎ、その技術と職人魂を存分に発揮する植山さんが大切にしていることは「現状に留まることなく時代が求め地域が喜ぶことを作り出す」心意気だと思う。「伝統」といわれるものも、実は、その時代その時代の革新的な試みの積み重ねで生まれてきたもの。時代の変化を捉えながら、お客様にとっての新しい価値を創造し続けるという「革新」を怠らないことが大切なのだ。

植山さんが選んだ道は「革新の積み重ねで新しい伝統を生み出す道」だと思う。

霧島の食と器

「つきあげすもじ」を国分焼の大皿に盛る

植山かまぼこ店のつきあげすもじを国分焼の大皿に盛った。国分焼は、暮らしの中で使いやすい器に霧島の花や草などの植物を描いているのが特徴。様々な料理を引き立てる飽きのこないデザイン。

国分焼

〒899-4301

鹿児島県霧島市国分重久5761-2

0995- 45-7287

取材・文

千葉しのぶ

NPO法人霧島食育研究会理事長、「植え方から食べ方まで」を実践する霧島里山自然学校、郷土料理伝承教室、「霧島・食の文化祭」を開催。鹿児島女子短期大学准教授を経て令和2年「千葉しのぶ鹿児島食文化スタジオ」を設立。管理栄養士

撮影

吉国明彦・吉国あかね(エンガワスタジオ)